еңЁжңҖиҝ‘зҡ„дёҖеңәзҜ®зҗғиөӣдәӢдёӯпјҢеҢ—дә¬зҜ®зҗғйҳҹдёҺжҲҗйғҪзҜ®зҗғйҳҹеұ•ејҖдәҶдёҖеңәзІҫеҪ©зҡ„еҜ№еҶігҖӮиҝҷеңәжҜ”иөӣдёҚд»…еҗёеј•дәҶдј—еӨҡзҗғиҝ·зҡ„е…іжіЁпјҢжӣҙжҳҜжҲҗдёәдәҶеҗ„еӨ§еӘ’дҪ“жҠҘйҒ“зҡ„з„ҰзӮ№гҖӮжң¬ж–Үе°Ҷд»ҺеӣӣдёӘж–№йқўеҜ№иҝҷеңәжҜ”иөӣиҝӣиЎҢиҜҰз»ҶеӨҚзӣҳпјҢеҲҶеҲ«жҺўи®ЁдёӨйҳҹзҡ„жҲҳжңҜе®үжҺ’гҖҒзҗғе‘ҳиЎЁзҺ°гҖҒжҜ”иөӣиҠӮеҘҸд»ҘеҸҠиөӣеҗҺзҡ„еҸҚжҖқе’ҢжҖ»з»“гҖӮйҖҡиҝҮиҝҷж ·зҡ„еҲҶжһҗпјҢжҲ‘们еҸҜд»Ҙжӣҙж·ұе…Ҙең°зҗҶи§ЈеҢ—дә¬е’ҢжҲҗйғҪдёӨж”ҜзҗғйҳҹеңЁжҜ”иөӣдёӯзҡ„зӯ–з•Ҙиҝҗз”ЁеҸҠе…¶иғҢеҗҺзҡ„еҺҹеӣ пјҢд»ҘеҸҠеҰӮдҪ•еңЁжңӘжқҘзҡ„иөӣдәӢдёӯжҸҗеҚҮиҮӘиә«иЎЁзҺ°гҖӮ

1гҖҒжҲҳжңҜе®үжҺ’дёҺжү§иЎҢ

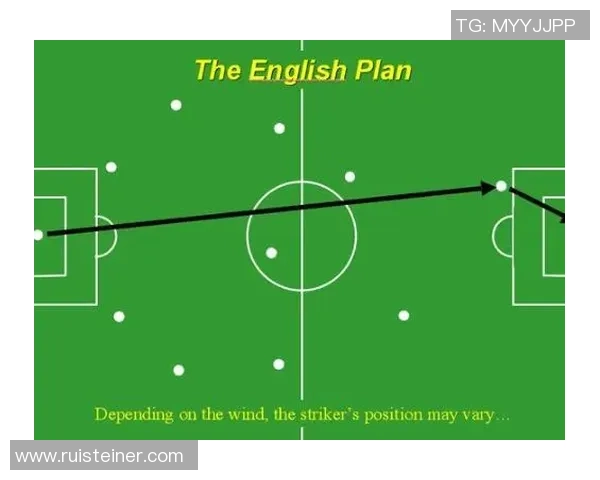

йҰ–е…ҲпјҢд»ҺжҲҳжңҜе®үжҺ’жқҘзңӢпјҢеҢ—дә¬зҜ®зҗғйҳҹйҮҮеҸ–дәҶз§ҜжһҒиҝӣж”»зҡ„зӯ–з•ҘгҖӮ他们еҲ©з”Ёеҝ«йҖҹеҸҚеҮ»е’ҢеӨ–зәҝжҠ•зҜ®жқҘеҺӢеҲ¶еҜ№жүӢпјҢеңЁејҖеұҖйҳ¶ж®өдҫҝеҸ–еҫ—дәҶдёҖе®ҡзҡ„йўҶе…ҲдјҳеҠҝгҖӮж•ҷз»ғз»„и®ҫи®ЎдәҶдёҖзі»еҲ—й’ҲеҜ№жҲҗйғҪйҳҹйҳІе®ҲејұзӮ№зҡ„жҲҳжңҜпјҢдҪҝеҫ—зҗғйҳҹиғҪеӨҹе……еҲҶеҸ‘жҢҘеҮәжҜҸдҪҚзҗғе‘ҳзҡ„зү№зӮ№гҖӮ

зӣёиҫғд№ӢдёӢпјҢжҲҗйғҪзҜ®зҗғйҳҹеҲҷжҳҫеҫ—жӣҙеҠ зЁійҮҚпјҢ他们йҮҮз”Ёзҡ„жҳҜд»ҘйҳІе®Ҳдёәдё»гҖҒиҝӣж”»дёәиҫ…зҡ„жҲҳжңҜеёғеұҖгҖӮеңЁйқўеҜ№еҢ—дә¬йҳҹеҝ«йҖҹиҝӣж”»ж—¶пјҢжҲҗйғҪйҳҹйҖҡиҝҮзј©е°ҸйҳІе®ҲиҢғеӣҙпјҢиҜ•еӣҫиҝ«дҪҝеҜ№жүӢеҮәзҺ°еӨұиҜҜпјҢ并дәүеҸ–еҸҚеҮ»жңәдјҡгҖӮ然иҖҢпјҢиҝҷз§Қзӯ–з•ҘеңЁдёҖејҖе§Ӣ并没жңүиҫҫеҲ°йў„жңҹж•ҲжһңпјҢеҢ—дә¬йҳҹйў‘з№Ғеҫ—еҲҶпјҢи®©жҲҗйғҪйҳҹдёҚеҫ—дёҚи°ғж•ҙжҲҳжңҜгҖӮ

йҡҸзқҖжҜ”иөӣиҝӣиЎҢпјҢжҲҗйғҪзҜ®зҗғйҳҹйҖҗжёҗйҖӮеә”дәҶеҢ—дә¬йҳҹзҡ„иҠӮеҘҸпјҢ并ејҖе§ӢйҖҡиҝҮй«ҳдҪҚжҢЎжӢҶзӯүж–№ејҸжқҘеҜ»жүҫиҝӣж”»жңәдјҡгҖӮе°Ҫ管他们еңЁдёҠеҚҠеңәиҗҪеҗҺпјҢдҪҶдёӢеҚҠеңәйҖҡиҝҮи°ғж•ҙйҳөе®№е’ҢеҠ ејәй…ҚеҗҲпјҢж…ўж…ўжүҫеӣһдәҶзҠ¶жҖҒгҖӮиҝҷз§ҚзҒөжҙ»еә”еҸҳиғҪеҠӣдҪҝеҫ—жҜ”иөӣе……ж»ЎжӮ¬еҝөпјҢд№ҹи®©и§Ӯдј—зңӢеҲ°дәҶдёӨж”ҜзҗғйҳҹдёҚеҗҢйЈҺж јд№Ӣй—ҙзҡ„зў°ж’һгҖӮ

2гҖҒзҗғе‘ҳиЎЁзҺ°еҲҶжһҗ

еңЁиҝҷеңәжҜ”иөӣдёӯпјҢеҢ—дә¬зҜ®зҗғйҳҹзҡ„дёҖеҗҚж ёеҝғзҗғе‘ҳиЎЁзҺ°е°ӨдёәзӘҒеҮәпјҢд»–е…Ёеңәз ҚдёӢи¶…иҝҮ30еҲҶпјҢдёҚд»…е‘ҪдёӯзҺҮй«ҳпјҢиҖҢдё”еёҰеҠЁдәҶе…Ёйҳҹжғ…з»ӘгҖӮд»–йў‘з№ҒзӘҒз ҙеҲҮе…ҘпјҢдёәзҗғйҳҹеҲӣйҖ дәҶеҫҲеӨҡиҪ»жқҫеҫ—еҲҶзҡ„жңәдјҡгҖӮжӯӨеӨ–пјҢд»–иҝҳжүҝжӢ…иө·йҳІе®Ҳзҡ„йҮҚиҰҒиҙЈд»»пјҢеӨҡж¬ЎжҲҗеҠҹе°Ғзӣ–еҜ№жүӢжҠ•зҜ®гҖӮ

иҖҢжҲҗйғҪзҜ®зҗғйҳҹд№ҹжңүдә®зңјиЎЁзҺ°пјҢе°Өе…¶жҳҜ他们зҡ„дёҖеҗҚе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳпјҢеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»жҺҘиҝһе‘ҪдёӯдёүеҲҶпјҢдёәзҗғйҳҹиҝҪеҲҶжіЁе…ҘдәҶејәеҝғеүӮгҖӮд»–иҷҪ然е№ҙзәӘиҪ»пјҢдҪҶеұ•зҺ°еҮәзҡ„еҶ·йқҷдёҺжҲҗзҶҹи®©дәәеҲ®зӣ®зӣёзңӢгҖӮжӯӨеӨ–пјҢд»–еңЁйҳІе®Ҳз«Ҝд№ҹеҒҡеҮәдәҶиҙЎзҢ®пјҢеӨҡж¬ЎжҠўж–ӯжҲҗеҠҹпјҢеё®еҠ©зҗғйҳҹйҖҶиҪ¬еұҖеҠҝгҖӮ

ж•ҙдҪ“жқҘзңӢпјҢдёӨж”ҜзҗғйҳҹйғҪжңүеҗ„иҮӘй—Әе…үзӮ№пјҢдҪҶеҢ—дә¬йҳҹеҮӯеҖҹеӣўйҳҹй…ҚеҗҲе’ҢжҳҺжҳҹзҗғе‘ҳдёӘдәәиғҪеҠӣдёҠзҡ„дјҳеҠҝпјҢдҪҝеҫ—他们еңЁеӨ§йғЁеҲҶж—¶й—ҙйҮҢжҺҢжҺ§зқҖжҜ”иөӣиҠӮеҘҸгҖӮиҖҢжҲҗйғҪеёӮеҲҷйңҖиҰҒиҝӣдёҖжӯҘжҸҗй«ҳж•ҙдҪ“й»ҳеҘ‘зЁӢеәҰпјҢд»ҘдҫҝиғҪжӣҙеҘҪең°еә”еҜ№ејәж•ҢгҖӮ

3гҖҒжҜ”иөӣиҠӮеҘҸеҸҳеҢ–

жң¬еңәжҜ”иөӣиҠӮеҘҸеҸҜи°“и·Ңе®•иө·дјҸгҖӮеҢ—дә¬зҜ®зҗғйҳҹеңЁдёҠеҚҠеңәеҮӯеҖҹиҝ…зҢӣж”»еҮ»еҚ жҚ®дё»еҠЁжқғпјҢиҖҢжҲҗйғҪзҜ®зҗғйҳҹеҲҷеңЁдёӢеҚҠеңәйҖҗжёҗжүҫеҲ°ж„ҹи§үпјҢйҖҡиҝҮеҠ ејәйҳІе®ҲйҷҗеҲ¶еҜ№ж–№еҫ—еҲҶпјҢе°ҶжҜ”иөӣжӢүеӣһеҲ°иҮӘе·ұзҡ„иҠӮеҘҸгҖӮиҝҷз§ҚиҠӮеҘҸеҸҳеҢ–дёҚд»…еҪұе“ҚдәҶеҸҢж–№зҗғе‘ҳзҡ„еҝғзҗҶзҠ¶жҖҒпјҢд№ҹзӣҙжҺҘеҪұе“ҚеҲ°дәҶжңҖз»Ҳз»“жһңгҖӮ

йҡҸзқҖж—¶й—ҙжҺЁз§»пјҢдёӨж”ҜзҗғйҳҹйғҪж„ҸиҜҶеҲ°жҺ§еҲ¶иҠӮеҘҸзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁжңҖеҗҺеҮ еҲҶй’ҹж—¶пјҢеҢ—дә¬ејҖе§ӢйҮҮеҸ–жӢ–延жҲҳжңҜпјҢд»ҘйҷҚдҪҺжҜ”иөӣйҖҹеәҰпјҢиҖҢжҲҗйғҪеҲҷз«һжҠҖе®қз”өз«һеңЁзәҝжҠ•жіЁжӢје‘ҪеҠ еҝ«иҝӣж”»пјҢеёҢжңӣиғҪйҖҡиҝҮеҝ«ж”»иҝҪеӣһеҠЈеҠҝгҖӮиҝҷдёҖйҳ¶ж®өпјҢдёӨж”ҜзҗғйҳҹеқҮеұ•зҺ°еҮәжһҒејәзҡ„ж„Ҹеҝ—еҠӣе’Ңз«һдәүзІҫзҘһпјҢдҪҝеҫ—и§Ӯдј—дҪ“йӘҢеҲ°дәҶзҙ§еј еҲәжҝҖзҡ„ж°ӣеӣҙгҖӮ

жңҖз»ҲпјҢеҢ—дә¬еҮӯеҖҹзЁіе®ҡжҖ§е’Ңз»ҸйӘҢй”Ғе®ҡиғңеұҖпјҢиҖҢжҲҗйғҪиҷҪиҙҘзҠ№иҚЈпјҢ他们еұ•зҺ°еҮәзҡ„еқҡйҹ§дёҺеҘӢеӢҮжӢјжҗҸзІҫзҘһпјҢж— з–‘е°ҶеңЁжңӘжқҘиөӣдәӢдёӯжҲҗдёә他们е®қиҙөиҙўеҜҢгҖӮеӣ жӯӨпјҢиҝҷдёҖеҪ№дёҚд»…жҳҜдёҖж¬ЎиҫғйҮҸпјҢд№ҹжҳҜдёҖж¬ЎеҜ№еҸҢж–№жңӘжқҘеҸ‘еұ•зҡ„еҗҜзӨәгҖӮ

4гҖҒиөӣеҗҺеҸҚжҖқдёҺж”№иҝӣ

иөӣеҗҺпјҢеҜ№дәҺиҝҷеңәжҝҖзғҲдәӨй”ӢпјҢеҗ„ж–№йғҪиҝӣиЎҢдәҶж·ұеҲ»еҸҚжҖқгҖӮеҜ№дәҺеҢ—дә¬ basketball йҳҹиҖҢиЁҖпјҢйңҖиҰҒ继з»ӯе·©еӣәеӣўйҳҹжү“жі•пјҢ并且дҝқжҢҒе…ій”®ж—¶еҲ»еҶ·йқҷеӨ„зҗҶеұҖйқўгҖӮеҗҢж—¶пјҢ他们д№ҹйңҖжіЁж„ҸйҒҝе…Қз”ұдәҺиҝҮдәҺдҫқиө–жҹҗдәӣж ёеҝғзҗғе‘ҳиҖҢеҜјиҮҙж•ҙдҪ“еӨұиЎЎзҡ„й—®йўҳпјҢд»ҘзЎ®дҝқжүҖжңүжҲҗе‘ҳйғҪиғҪеҸӮдёҺеҲ°йҮҚиҰҒж—¶еҲ»пјҢе…ұеҗҢжүҝжӢ…еҺӢеҠӣгҖӮ

иҖҢеҜ№дәҺжҲҗйғҪ basketball йҳҹжқҘиҜҙпјҢеҲҷйңҖжӣҙеҠ жіЁйҮҚдёҙеңәи°ғж•ҙиғҪеҠӣгҖӮеңЁйқўеҜ№ејәж•Ңж—¶пјҢ他们йңҖиҰҒеҸҠж—¶ж №жҚ®еұҖеҠҝеҸҳеҢ–дҪңеҮәжҲҳз•Ҙи°ғж•ҙпјҢеҰӮеўһеҠ иҪ®жҚўжҲ–ж”№еҸҳйҳІе®Ҳзӯ–з•ҘгҖӮеҗҢж—¶пјҢиҝҳйңҖеҹ№е…»е№ҙиҪ»зҗғе‘ҳпјҢжҸҗй«ҳе…¶жҠ—еҺӢиғҪеҠӣпјҢд»ҘдҫҝеңЁе…ій”®ж—¶еҖҷиғҪеӨҹжҢәиә«иҖҢеҮәпјҢдёәеӣўйҳҹжҸҗдҫӣж”ҜжҢҒгҖӮ

жҖ»з»“иө·жқҘпјҢйҖҡиҝҮжӯӨж¬ЎеӨҚзӣҳпјҢжҲ‘们зңӢеҲ°зҡ„дёҚд»…жҳҜдёҖеңәз«һжҠҖдҪ“иӮІиөӣдәӢпјҢжӣҙжҳҜдёҖе Ӯз”ҹеҠЁзҡ„дәәз”ҹиҜҫгҖӮж— и®әиғңиҙҹпјҢжҜҸдёҖдҪҚиҝҗеҠЁе‘ҳйғҪеә”еҪ“й“ӯи®°е…¶дёӯжүҖж¶өзӣ–зҡ„йҮҚиҰҒз»ҸйӘҢпјҢдёҚж–ӯе®Ңе–„иҮӘиә«д»ҘиҝҺжҺҘжңӘжқҘжӣҙеӨҡжҢ‘жҲҳгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢеҢ—дә¬ basketball йҳҹдёҺжҲҗйғҪ basketball йҳҹд№Ӣй—ҙзҡ„иҫғйҮҸпјҢдёҚд»…еұ•зӨәдәҶеҸҢж–№е®һеҠӣе·®и·қпјҢеҗҢж—¶д№ҹеҪ°жҳҫеҮәеҗ„иҮӘзӢ¬зү№зҡ„еҸ‘еұ•ж–№еҗ‘гҖӮд»ҺжҲҳжңҜе®үжҺ’еҲ°е…·дҪ“жү§иЎҢпјҢеҶҚеҲ°жҜҸдҪҚзҗғе‘ҳдёӘдәәиЎЁзҺ°пјҢйғҪеҖјеҫ—жҲ‘们ж·ұе…Ҙз ”з©¶дёҺеү–жһҗгҖӮеңЁд»ҠеҗҺзҡ„и®ӯз»ғдёҺе®һжҲҳдёӯпјҢзӣёдҝЎеҸҢж–№йғҪдјҡжұІеҸ–иҝҷж¬Ўз»ҸйӘҢпјҢд»ҺиҖҢдёҚж–ӯжҸҗеҚҮиҮӘе·ұпјҢе®һзҺ°жӣҙеӨ§зҡ„зӘҒз ҙгҖӮ

еёҢжңӣжңӘжқҘиғҪеӨҹзңӢеҲ°жӣҙеӨҡиҝҷж ·зІҫеҪ©зә·е‘ҲгҖҒй«ҳж°ҙе№із«һжҠҖзҠ¶жҖҒдёӢзҡ„иөӣдәӢпјҢи®©жҲ‘们е…ұеҗҢжңҹеҫ…дёӨж”ҜзҗғйҳҹеҶҚеәҰзӣёйҒҮж—¶пјҢдјҡеёҰз»ҷжҲ‘们жҖҺж ·зҡ„ж–°жғҠе–ңпјҒ